「相談してもらえる人事」になって健康な組織をつくる

こんにちは。スタッフの奥村です。

今日は『社員に相談してもらえる人事になる』ことって、健康な組織をつくるための人事の重要な役割だよ!ということをこれまでの経験で知り得たことを踏まえてお伝えしたいと思います。

もくじ

人事に相談にくる社員との面談はすぐに持つのが安心

私はかつて、人事職として長年勤務していたのですが、その時にしょっちゅう社員の方から「ちょっとお時間をいただけませんか?」と呼び止められ、相談・悩みをお聞きする時間を持つということがありました。

ひとり人事として働いていると、1日を通していろんなことを多岐にわたり作業する必要がありますので、正直 常に時間が足りません。なのですが、相談に割く時間が惜しいとすら思う状況であっても、とりあえず作業の手は止めて、すぐに空いているお部屋(会議室や応接室)を探してお話しを聴いたものです。

なぜすぐにお話を聴く時間を取っていたかというと、「ちょっと今は都合が悪いので後でお時間を設定しますね。」などと声をかけて、時間ができた時に改めて声をかけたら「もう大丈夫です。お騒がせしました。」と、相談内容を知る前に面談が設けられなくなるケースも経験したことがあるからです。

その時は、自分が配慮に欠けていたなと思い反省しました。

相談しよう!と本人が腰をあげるに至るまで、きっといろんな辛い思いに耐えたり、他の人に話をすることが良いのかどうか?と迷ったりしていたと思うのです。

そしてやっと勇気をもって、相談しようと来てくれたのに、今はその時間じゃないから・・・と断られたとしたら(こちらとしては、断ったつもりではなく、ちゃんとお話しは聴くけれど時間を改めて・・・という趣旨でお伝えはしていても)、やっぱり自分は間違いだったのかな?自分でなんとかできない自分が悪いのだな、などと思ったり、あるいは、結局は誰も自分の言うことは聴いてくれないのだな・・・と諦めの境地に陥ることもあるかも知れないと思ったのです。

特に、こころの落ち込みを抱えていながらも相談に来てくれた社員については、この面談の機会を逃したことで、メンタル不調の早期発見に気づけずに、のちにメンタル不調が悪化することにも繋がってしまう可能性すらあるのです。

面談をするに至らなかった苦い経験をしてからは、相談に来られた方にはその場ですぐにお話しを聴くように気をつけていました。

人事として社員からの相談は聴くだけに留めない

社員からの相談は様々なものがあります;

・上司から正当な評価を受けていない

・同僚社員からいじめのような行為を受けた

・上司から言われたことに傷ついている

・セクハラまがいの暴言があり、耐えられない

・勤務怠慢な部下の扱いをどうしたらいいか

・職場の人間関係に悩んでいる

・残業が多すぎるので部署を異動させてもらいたい

などなど。

ただの愚痴であることもありましたが、「リアルにいまの組織としての課題だな」と思うことも多くありました。

このように、いまの組織がうまく回っているかどうか?を知ることができる機会、そしてどんな策を施して組織をうまく回そうか?と人事として考えるためのヒントが、社員からあがる愚痴や相談の中にも多々あります。

よく組織的な改善・改革を行うときに、事前に社員へアンケートをとることもあると思うのですが、そういった事前アンケートを取るよりも、もっとリアルな声とリアルな現状が社員の相談内容から見えてきそうです。

忙しさを理由に社員と話をする機会を持たなかったり、社員の話を聴くことを後回しにしてしまうのは改めてもったいないことだと思うのです。

聴く耳を持って対応することが人事の役割としてとても重要ということは、こうした事からも言えますね。

仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスを相談できる人がいることが健康的な組織の条件

皆さんの会社の社員の方々には、悩みごとや相談ごとを話したいと思ったときに話ができる人がいると思いますか?

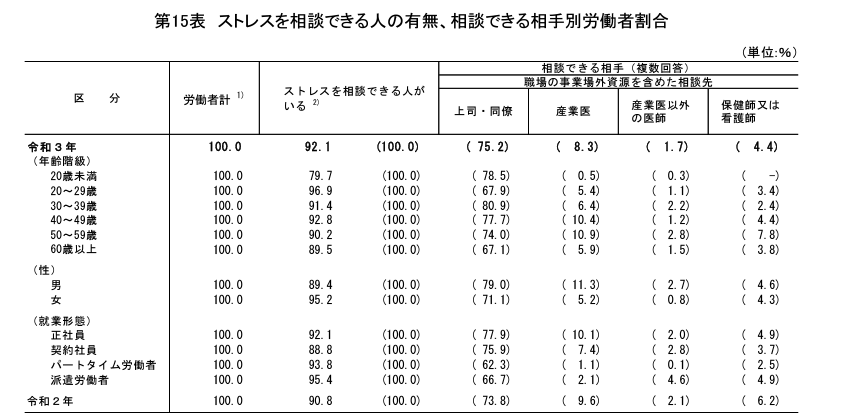

厚生労働省が「仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスについて相談できる人の有無」について全国の労働者に対して調査をした結果では、以下のように「相談できる人がいる」と答えた人は92%に及んでいます。

※令和3年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況より

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r03-46-50b.html

そして、ストレスを相談できる人がいる労働者について、相談できる相手をみると

「家族・友人」が80.1%と最も多く、次いで

「上司・同僚」が75.2%という結果でした。

75%の社員が職場で相談できる人が居ると答えていることについて、少し安心しました。

このうち、人事を相談相手と認識している方がどれだけいるか?は探れないものの、人事以外でも社員が相談できる雰囲気のある組織であるということがとても重要なのです。

なぜなら、相談に来られた時に、ただただ話を聴いてあげるだけでも話し手の心が少しは軽くなるからです。

中には、相談されてもどうしたらいいか分からないから、話を聴くのって何だが嫌だな・・・と思ってしまう方も少なからずいらっしゃると思います。

ポイントは、「とりあえず聴く」です。

「とりあえず聴く」「聴いてから考える」で相談を受けることへのハードルを下げよう!

とりあえず聴けばいいだけだったら出来そうですよね。アドバイスしなきゃ!解決策を提示しなきゃ!など、気負うような対応は横に置いといて、ただただ聴く。

聴いた結果どうしたら良いか分からなかったら、相談の場はいったん終了して、その後で適切な方に対応の方向性を確認しながら進めれば大丈夫なのですから。

そして、一番どうしたら良いのか分からないパターンとして多いのが、メンタル不調に関するご相談や、メンタル不調であることが強く感じられる社員からの相談ではないでしょうか?

話を聴くということはその人の考えていることや思い、そこから起こした行動を知る機会を持っていることと同じです。つまりは、話し手の心の状態を知る良い機会にもなっていることで、メンタル不調にいち早く気付くことに繋がります。

このように、いざ面談をしてみて、メンタル面の問題・不安が見込まれるような場合であっても、まずはとりあえず全て聴く。

そしてその後、メンタルの専門家につなげれば大丈夫です。

もしつなげられる専門家が近くにいなかった場合には、とりあえず専門家を探すところから始めれば良いのです。

早めにメンタル不調に気づければ、早めの対処ができますので、健康的な組織づくりにつなげていけるのです。安全配慮義務の観点からも、社員が相談できる雰囲気がつくれている組織でいたいものです。

社員の話を聴くことも人事の大事な職務であるとして、忙しくても社員が相談に来やすいオープンマインドな雰囲気を人事ご担当者自身がつくりながら、その雰囲気を会社全体にも広げていけると良いですね。